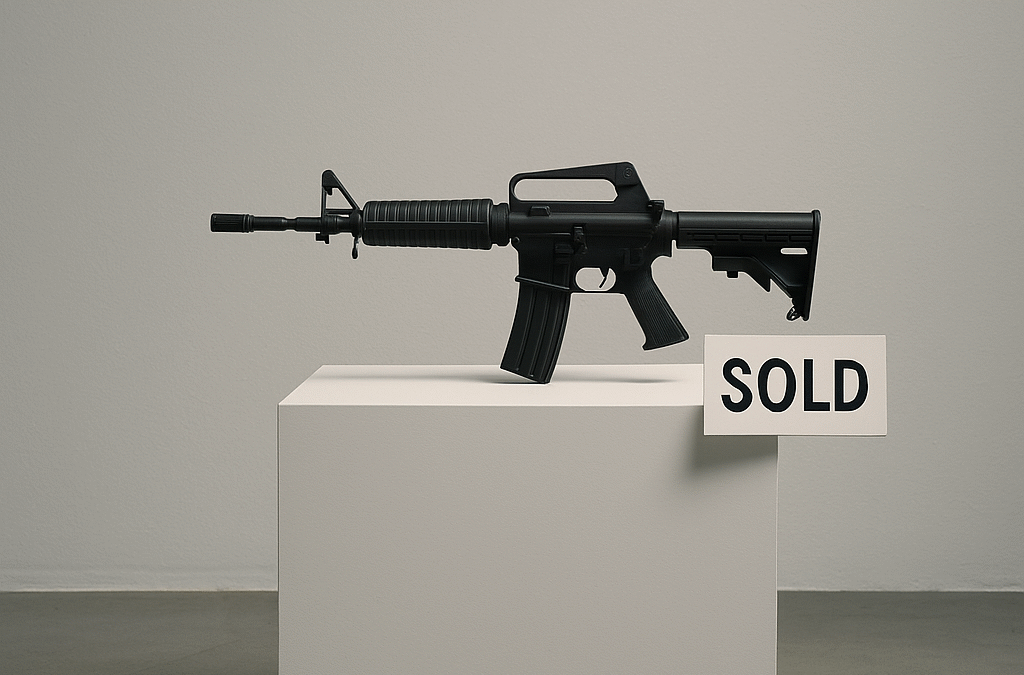

Es gibt Utopien, die wie ein Märchen klingen – und sich erst beim zweiten Hinhören als präzise Denkanstösse entpuppen. Eine davon heisst The Last Buyer: die Vorstellung eines globalen Marktes, der Waffen nicht verkauft, sondern aufkauft – einzig mit dem Ziel, sie aus der Welt zu schaffen.

Statt Panzer, Raketen oder Gewehre an den Meistbietenden zu versteigern, träte ein Konsortium aus Investoren, Staaten und Bürger:innen auf, das Waffen systematisch vom Markt nimmt – digital, global, effizient. Es wäre ein umgekehrtes Wettrüsten: Wer zuerst verkauft, verdient noch. Wer zögert, bleibt auf seinem Arsenal sitzen.

Natürlich zerfällt der Gedanke, sobald man ihn zu fassen kriegt, von buchhalterischen Überöegungen schon mal ganz abgesehen. Der weltweite Waffenhandel beläuft sich jährlich auf 400–500 Milliarden Dollar – Summen, die selbst die kühnste Friedensbewegung nicht aufbringen kann. Und doch liegt gerade darin der Reiz: Die Dimension zwingt uns, die Gewaltökonomie in denselben Kategorien zu denken, mit denen wir auch Klimawandel oder Digitalisierung begreifen – als gestaltbare Märkte.

Finanzielle Fantasien – und reale Hebel

Die naive Rechnung gewinnt an Schärfe, wenn man sie nicht als Businessplan, sondern als Sammlung möglicher Hebel liest:

- Milliardärs-Challenge: Die hundert Reichsten der Welt besitzen zusammen über 10 Billionen USD. Würden sie jährlich nur ein Prozent davon einsetzen, könnte der globale Kleinwaffenhandel ernsthaft unter Druck geraten.

- Mikro-Investoren: Hundert Millionen Menschen, die monatlich zehn Dollar beitragen – eine Summe, die exakt den Abozahlen grosser Streamingdienste entspricht. Warum also nicht ein „Abrüstungs-Abo“?

- Pax Bonds: Finanzprodukte, die Abrüstung finanzieren und ihre Rendite aus ziviler Innovation beziehen – indem etwa militärische Forschungsgelder in erneuerbare Energien fliessen.

- Short-Wetten gegen Rüstungsfirmen: Finanzielle Guerillataktik – wer auf das Scheitern des Kriegsgeschäfts setzt, könnte mit den Gewinnen Waffenbestände aufkaufen und vernichten.

Keines dieser Modelle allein würde die Industrie brechen. Aber sie zeigen: Abrüstung lässt sich nicht nur moralisch, sondern auch ökonomisch denken.

Die unsichtbare Wand: Produktion

Selbst wenn genügend Kapital vorhanden wäre, stünde man vor dem eigentlichen Problem: Die Produktionslinien laufen weiter.

Solange Rüstungsunternehmen Rendite versprechen, solange Staaten Absatzmärkte sichern und solange Krieg als Geschäft gilt, wird nachproduziert, was zuvor vernichtet wurde. Der letzte Käufer geriete in eine endlose Schleife: kaufen, zerstören, nachkaufen, wieder zerstören.

Die bittere, aber entscheidende Einsicht lautet: Waffen sind kein Endprodukt, sondern ein Prozess. Stilllegen lässt er sich nicht durch einen gigantischen Kaufvertrag, sondern nur durch veränderte Rahmenbedingungen – durch Regulierung, Umnutzung von Kapazitäten, durch die gezielte Umlenkung staatlicher und privater Gelder in andere Industrien.

Der wahre Kern der Utopie

Es wird nie den einen „letzten Käufer“ geben, der den Markt leert. Waffen sind keine Bananen, und Gewalt verschwindet nicht per Kaufvertrag. Doch genau darin liegt die Pointe: Die Utopie zeigt, dass sich Spielregeln verschieben lassen, wenn man die Marktlogik selbst gegen die Gewalt richtet.

Die entscheidende Frage lautet nicht, ob 500 Milliarden realistisch sind. Sondern: Wie sähe die Welt aus, wenn wir Abrüstung als ökonomisches Projekt begriffen – und zugleich die Produktionsmaschinerie selbst ins Visier nähmen?

Chuzpe

Vielleicht bleibt The Last Buyer ein Gedankenexperiment. Aber es ist eines, das dem Fatalismus widerspricht. Wer es wagt, den Waffenhandel in den Kategorien der Finanzmärkte zu denken, verschiebt die Grenzen des Vorstellbaren.

Und manchmal beginnt Veränderung genau dort: nicht in realistischen Plänen, sondern in utopischen Kalkülen, die uns zwingen, das Undenkbare zu rechnen – und den Blick auf das eigentliche Problem zu richten: nicht, was wir kaufen, sondern was wir überhaupt herstellen.